ARITA Soenarjono, mantan wartawan TVRI dan kini ibu rumahtangga di New York, pernah

chatting dengan saya. Dia mengatakan paling sulit menulis berita. Ini lebih sulit dari menulis esai, katanya. Terutama bikin

lead, susah banget.

Keluhan

Arita, saya kira, keluhan banyak orang. Bagaimana sih mempersiapkan sebuah naskah? Bagaimana caranya bikin naskah

hard-news? Feature? Bagaimana menulis kolom opini? Atau bagaimana cara menulis buku?

Menulis bisa diibaratkan membangun rumah. Ada rumah bambu, dibuat sehari selesai. Ada rumah dari batu bata dan genteng, mungkin perlu waktu sebulan. Ada juga rumah bertingkat dari beton, butuh waktu setahun.

Naskah mana yang hendak Anda bangun? Naskah rumah bambu? Naskah rumah beton? Atau naskah gedung pencakar langit?

Banyak naskah hanya memerlukan satu atau dua jam. Sekarang, lewat Blackberry, saya sering lihat reporter mengetik naskah dan mengirimkan ke ruang redaksi ketika peristiwa sedang berlangsung. Mungkin hanya 15-30 menit. Wooossssshhh. Dan lima menit kemudian sudah online.

Lantas daerahnya di mana? Bikin apartemen di Manhattan, New York, yang penuh sesak, tempat Arita tinggal, tentu memerlukan sikap berbeda dari bikin rumah di Namlea, yang penduduknya cuma 109.000 orang di seluruh Pulau Buru.

Jumlah penduduk Manhattan 1,6 juta orang dengan kepadatan 27,500 orang per kilometer persegi. Logikanya, orang tak perlu-perlu amat membangun gedung bertingkat di Namlea karena harga tanah murah. Sebaliknya, Anda bisa dibilang gila bila membangun rumah satu tingkat di Times Square, Manhattan!

Artinya, Anda tak perlu bikin buku untuk suatu subjek yang tak begitu penting. Anda cukup bikin berita pendek, bukan sebuah buku, untuk melaporkan sebuah pertemuan pers.

Namun mau bikin naskah apapun, entah berita pendek 30 menit atau buku-16-tahun-pembuatannya, saya kira, seorang wartawan lebih dulu perlu bikin riset dan perlu melakukan interview.

Riset diperlukan agar Anda tahu apa yang sudah dikerjakan orang terhadap isu yang hendak dikerjakan. Jangan bikin sesuatu tanpa sadar bahwa ada wartawan lain yang sudah mengerjakannya. Apalagi sekarang sudah ada Google. Minimal bisa google dengan cepat.

Tergantung perlu seberapa dalam, riset bisa memerlukan banyak buku, menghabiskan banyak waktu dan membutuhkan pengendapan.

Saya pribadi menghabiskan waktu tiga tahun untuk membaca buku-buku dan dokumen-dokumen penting tentang Acheh sebelum akhirnya merasa mengerti cukup soal Gerakan Acheh Merdeka dan Hasan di Tiro, walinanggroe Acheh.

Memahami Papua ternyata perlu waktu lebih lama lagi. Saya perlu pengendapan enam tahun. Papua jauh berbeda—secara sejarah, kebudayaan, politik, pergerakan, botani, zoologi dan sebagainya—dari Aceh maupun Jawa.

Sebaliknya, suatu berita cepat juga tak memerlukan riset panjang. Tapi selalu lakukan riset sebelum pergi liputan.

Berhati-hatilah dengan pertemuan pers. Pertemuan pers selalu dirancang agar mereka bisa membuat wartawan mengikuti arah pemberitaan mereka. Pertemuan pers ibaratnya menyuapi alias spoon feeding wartawan. Jangan mau disuapi. Usahkan untuk makan sendiri. Berpikirlah secara kritis dalam pertemuan pers. Berpikir kritis memerlukan riset awal.

Interview sangat vital dalam pembuatan naskah. Interview akan membuat seorang wartawan tahu aspek-aspek kebaruan dalam suatu isu. Interview bukan pekerjaan mudah. Saya suka dengan “Ten Tips For Better Interview” dari International Center for Journalists.

Interview one-on-one berbeda dengan door-stop interview. Banyak sekali yang boleh dan yang tak boleh dalam interview.

Interview juga senantiasa harus terbuka … kecuali dalam kasus tertentu. Wartawan yang terlatih akan biasa membuat pertanyaan terbuka. Bukan pertanyaan tertutup, yang bisa dijawab “ya” atau “tidak.” Pertanyaan terbuka senantiasa dibuat dengan memperhatikan 5W 1H (what, where, who, when, why, how).

Saya juga tak mau menulis bila sumbernya tidak cukup. Narasumber tidaklah cukup bila hanya satu orang. Sering saya merasa geli bila membaca sosok seseorang, entah di suratkabar atau majalah, dan sumbernya hanya satu orang … ya si sosok itu sendiri.

Bagaimana si reporter bisa melihat sosok itu dari sudut lain bila dia cuma interview orang yang di-sosok-kan?

Saya kira, sumber satu orang hanya cocok untuk Facebook atau Twitter!

Panjang-pendeknya naskah juga mempengaruhi persiapan. Makin banyak bahan yang didapat, biasanya, saya makin leluasa untuk menulis panjang. Makin sedikit bahan, sebaliknya, ya makin pendek pula hasilnya.

Tapi, harus ingat pula, rumah kecil juga bisa indah dan mahal. Artinya, disain interior selalu bisa dimainkan agar sebuah rumah kecil menjadi tinggi nilainya. Naskah pendek juga bisa bernilai tinggi karena ia dikerjakan dengan bahan-bahan dan alat-alat yang mahal.

Goenawan Mohamad menulis esai “

The Death of Sukardal” dengan indah, bertenaga walau hanya 470 kata (

Tempo, Juli 1986).

Bila sudah riset dan interview, maka naskah sudah bisa disiapkan penulisannya. Ibaratnya, bahan-bahan dasar sudah siap—lokasi, modal, baja, semen dan lain-lain—maka bangunan pun bisa mulai digambar.

Tentukan dulu mau dijadikan naskah piramida terbalik, naskah feature, esai atau narasi?

Piramida terbalik, yang menjadi masalah Arita Soenarjono, pada dasarnya adalah menaruh sebanyak mungkin unsur 5W 1H pada alinea pertama.

Apa yang terjadi, di mana, siapa yang terlibat, bagaimana, kapan dan mengapa?

Pembaca harus bisa mendapatkan informasi hanya dengan membaca alinea-alinea awal. Makin ke bawah, alinea dari struktur ini makin kurang penting. Struktur naskah ini bisa ditinggalkan pembaca—tanpa harus selesai.

Artinya, lead atau alinea pertama bisa merangkum isi naskah.

Badan Intelijen Negara memakai yayasan sosial milik mantan presiden Abdurrahman Wahid untuk menyewa sebuah perusahaan di Washington DC sejak Mei 2005. Maksudnya, mendekati tokoh-tokoh penting Kongres agar menghapus semua hambatan bantuan dan pelatihan militer Amerika untuk Indonesia.

Sementara untuk penulisan feature, saya biasa memperhatikan focus, angle dan outline lebih dulu. Fokus adalah titik perhatian dari naskah itu. Ia berupa sebuah pertanyaan, lagi-lagi, dari unsur 5W 1H.

Misalnya, “Apa yang terjadi di Sungai Dareh pada Januari 1958?” Atau “Mengapa anak muda membuat Sastra Minahasa?”

Benedict Anderson pernah menulis sebuah feature buat

Tempo soal Soeharto berjudul “

Petrus Dadi Ratu.” Fokus feature itu pada Presiden Soeharto. Petrus singkatan “penembak misterius”—sebuah upaya pembunuhan teratur yang dilakukan militer Indonesia pada 1983 guna membunuh orang-orang yang dianggap penjahat.

“

Petrus Dadi Ratu” plesetan dari lakon wayang “

Petruk Dadi Ratu.” Maknanya, ya seorang pembunuh misterius dadi atau jadi Presiden Indonesia. Anderson menyebut Soeharto sebagai “preman” dari Kemusuk, sebuah dusun di Yogyakarta.

Angle adalah titik masuk. Anda harus mencari sesuatu yang segar, yang belum dikerjakan wartawan lain, untuk masuk dalam feature Anda.

Outline adalah kerangka karangan.

Alinea awal suatu feature juga tak perlu sepadat piramida terbalik.

Saya pernah menulis suatu feature, “

Panasnya Pontianak, Panasnya Politik” (

Gatra, Juli 2008). Menurut beberapa wartawan Pontianak, termasuk Nur Iskandar dari Borneo Tribune dan Andi Fahrizal dari

Jurnal Nasional, naskah itu dijadikan pembicaraan seluruh warung kopi Pontianak ketika

Gatra beredar.

Warung kopi, kebanyakan dikelola orang Tionghoa, adalah media khas Pontianak. Ini ajang diskusi berbagai kelompok, dari politikus, wartawan, birokrat sampai preman. Mereka tersebar dari Jl. Gajah Mada hingga Jl. Tanjung Pura, dari Sungai Jawi sampai Sungai Raya.

Alinea pembuka feature itu sederhana saja:

Awalnya acara tahlilan. Ia diadakan satu keluarga Melayu, di Gang Tujuhbelas No. 4. Rumahnya tembok dan atap seng, dalam sebuah lorong, sepanjang kurang lebih 100 meter, di daerah Tanjung Pura, pusat kota Pontianak.

Ketika Mei lalu saya mengunjunginya, lorong ini terkesan asri, jalanan semen cor. Rumah dua lantai atau tiga lantai, ada juga yang rumah kayu. Andrew Yuen, seorang wartawan yang dibesarkan di sini pada 1990an, mengatakan nama “tujuhbelas” muncul karena dulu hanya ada 17 rumah.

Esai dan narasi juga memerlukan persiapan sama dengan menulis piramida terbalik dan feature.

Bedanya, pesiapan narasi tentu lebih lama dari lainnya. Pada esai, tentu saja, Anda perlu punya kemampuan analisis yang tajam. Anda perlu membaca buku-buku teoritis hingga pisau analisis dibuat dengan lebih tajam.

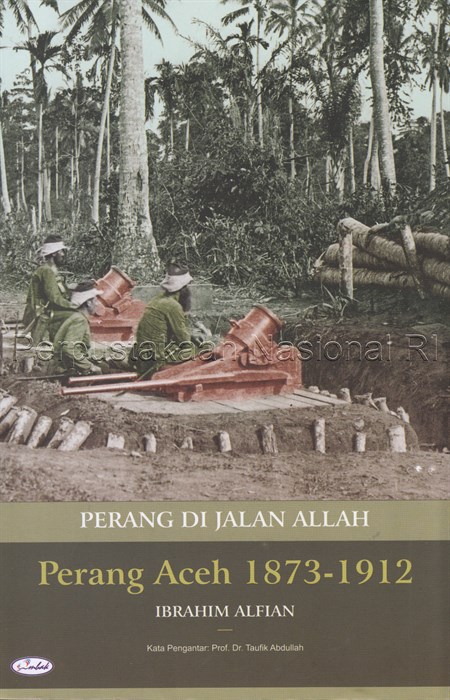

Saya misalnya, menganjurkan wartawan untuk baca beberapa buku klasik sebelum berkunjung ke Banda Aceh. Misalnya,

Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912 oleh Alfian Ibrahim (1987),

Shock Therapy" Restoring Order in Aceh, 1989-1993 oleh Amnesty International (1993) maupun karya-karya Anthony Reid, Denys Lombard, M. Isa Sulaiman, Otto Syamsuddin Ishak, Snouck Hurgronje, Tim Kell dan sebagainya.

Saya kira wartawan wajib membaca tiga karya utama Hasan di Tiro: The Case and the Cause of the National Liberation Front of Acheh-Sumatra, The Legal Status of Acheh-Sumatra Under International Law serta biografinya The Price of Freedoms: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro.

Kalau liputan politik di Indonesia, rasanya, seorang wartawan harus belajar soal pemikiran di bidang nasionalisme lewat Benedict Anderson, Ernest Renan dan lain-lain. Saya juga ingin wartawan belajar sejarah—bukan sejarah-sejarahan karya “pakar sejarah Indonesia”—dan hasil riset bermutu.

Narasi biasa dipakai untuk naskah panjang, mulai dari 5.000-7.500 kata. Roy Peter Clark dari Poynter Institute, Florida, mengembangkan pedoman standar 5W 1H menjadi pendekatan baru.

Pada narasi, “who” berubah menjadi siapa, “what” menjadi plot atau alur narasi, “where” menjadi setting, “when” menjadi kronologi, “why” menjadi motivasi, dan “how” menjadi narasi.

Struktur naskah juga makin hari makin bertambah ragamnya. Seorang wartawan harus senantiasa membaca, termasuk karya-karya rujukan, agar mampu mengikuti perkembangan dalam teknik penulisan. ***

Naskah ini ada dalam antologi "Agama" Saya Adalah Jurnalisme terbitan Kanisius (Yogyakarta: 2010).